「隣のおじさんー大隅良典君」🐩🐾遅咲きの学者を51歳で基礎生物学研究所に迎え入れた毛利秀雄・元岡崎国立共同研究機構長がノーベル生理学・医学賞の受賞を祝う慈愛に満ちた文章🐾科研費を競争的資金と捉える文科行政を慨歎する最後の一文は必読⇒ https://t.co/5S5S0nkceD

— 田中康夫 (@loveyassy) 2016年10月9日

[堀潤]田中さんテーマの発表をお願いします。

[田中康夫]はい。こちらに書きました。

[堀]「科学とは何か 技術とは何か 科研費のあり方を問う」。

[宮瀬]はい。ニュースをお伝えします。ノーベル医学生理学賞受賞が決まった東京工業大学の大隅良典栄誉教授は読売新聞の取材に答え、ノーベル賞の賞金の活用なども考えに入れ、微生物の研究拠点や若手研究者支援のシステム作りに力を尽くしたいと意欲を見せました。

[堀]さあ、田中さん。

[田中]大隅良典さんは「科学が『役に立つ』という言葉が社会を駄目にしている。本当に役立つのは100年後かもしれない。将来を見据え、科学を一つの文化として認めてくれる社会を願っている。しかしそういう事がなかなか難しい世の中になってきてる」というのを言ってるのね。

これはハフィントン・ポストの、私がお目に掛かった事が無いけど、吉野太一郎さんという記者が、非常に彼の会見を的確に書いてるのでお読み頂きたいと思います。

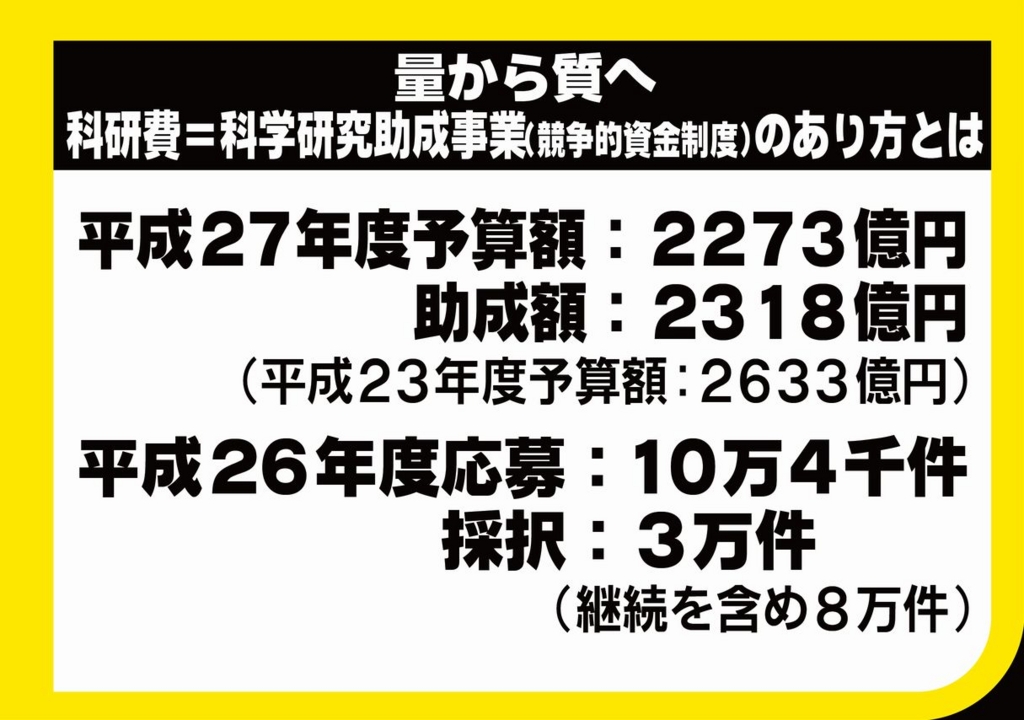

じゃあ、こういう風に大隅教授が言っていると。そして安倍さんは「(日本人のノーベル賞受賞は)3年連続で、大変素晴らしい」と言っている。じゃあ、この科研費ってのは何かってのをちょっと見てみたい。科研費というのはですね、科学研究助成事業といって文部科学省が出してると。

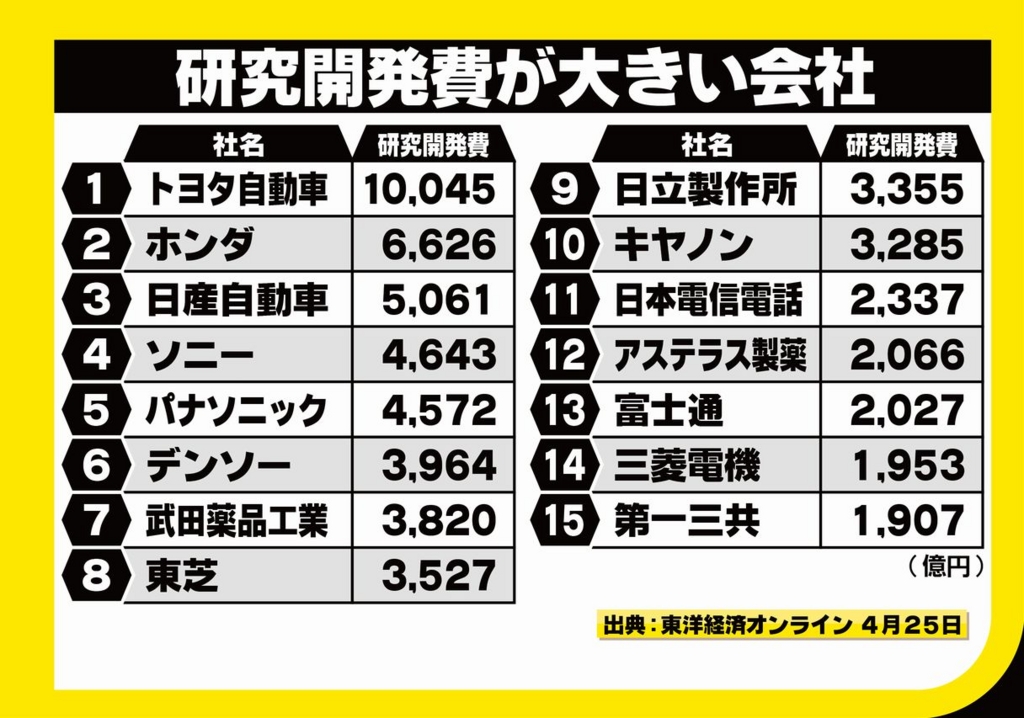

27年度は2273億円の予算で助成は2318億円と。26年には10万件くらい新規の応募があって、採択が3万件で、継続を含めると8万件というふうになってるんですね。2273億円が多いか少ないかというような額の話を、量の話ばっかり皆さん仰るんだけれども、ちなみに日本の色んな企業というものがどんな具合かというと、こういう具合なわけ。ですから例えばトヨタとかは日本の科研費のですね4倍、5倍というような額になってるんだという事なのね。

だから少ないんだと、あるいはアメリカに比べると少ないんだというような事をよく仰る人達がいるんだけれども、これはやはり違うんですよね。どういう事かと言うと、山中伸弥さんもノーベル賞取ったりして注目されるまでは非常にお金が苦しかったと。逆に言えば今は良い意味での実利として企業が支援をしてくれてるわけですよ。そうすると大隅さん達、これは大隅さんだけでなくて2000年に白川英樹という方がノーベル賞を取られたけれども、それ以降受賞者が一環して言ってる事は、ビッグサイエンスでなくてスモールサイエンス、つまり、非常に若手であったり地道な研究をしてる人に年間50万でも良い、100万でも良い、これは僕の友人の福岡伸一さん(分子生物学者 青山学院大学教授)も常に言っている事なの。大きなものにボンと出すってのは、デカい公共事業出すようなものなんです。でもそうじゃない、河川の改修であったり道路の補修であったりというところにお金を出す事が大事ですよっていう事を大隅さんは一環して言ってるわけですよ。

[堀]いつどのような形で芽が出るか分からないけど、非常に継続した大事な基礎の部分の研究っていうところで日本はこれまでイノーベーションを。

[田中]にもかかわらず何故それが出来なくなってきたかと言うと、皆さんご存知のように、今、国立大学もね法人化してるわけですよ。そうすると、ここには文部科学省の人達が理事とか副学長として大量に出向したり天下ってきて、転々として「渡り」をしていくわけ。で、今、文科省が言ってる事は「3年で成果を出しなさい」っていう事を言ってるわけですよ。

[堀]短距離走ですね。

[田中]でもね、じゃあ、大隅さんは・・・だって大隅さんもある意味じゃ遅咲きですよ。大隅さん、今、東工大だって皆さん思ってるけれども、元々東大の教養学部という、ある意味じゃリベラル・アーツを作ったところで科学を勉強して、他の人がやらない事を自分はへそ曲りだからやろうと思って、教授になったのは51歳で。しかもこれは岡崎市という、トヨタの本拠地がある所の基礎生物学研究所という所で51歳で教授になってる遅咲きの人なんですよ。じゃあ「3年で」という事はどういう事なのか?だから彼が今回も言ってるのは、我々は、つまり僕も70年代後半に大学で学んだ。大隅さん達は60年代から70年代に学んだ。こういう人達が実は日本でね、ノーベル賞って2000年までは、いわゆる自然科学の分野は5人だけなんですよ。その頃それまでに、川端康成氏であったり、大江健三郎氏だったり佐藤栄作氏が3人取ってて、で、2000年以降17人なんですよ。だから「今、日本はすごい。3年も連続で」って言ってる政治家がいるんだけれども、その頃、60年代70年代は短期決戦ではない人達を育てる教育であった。それが出てきてる。だから、今、大隅さん達が言ってるのは、これからの20代30代の人達がノーベル賞を取る事が目的じゃないんだよと。それは結果であって良い研究をする、他に無いものをするのは何なのかっていう事を問われている。そこが今、文部科学行政はまったく分かっていない。

[堀]そうですね。ちょっと心配ですね、次の50年は。

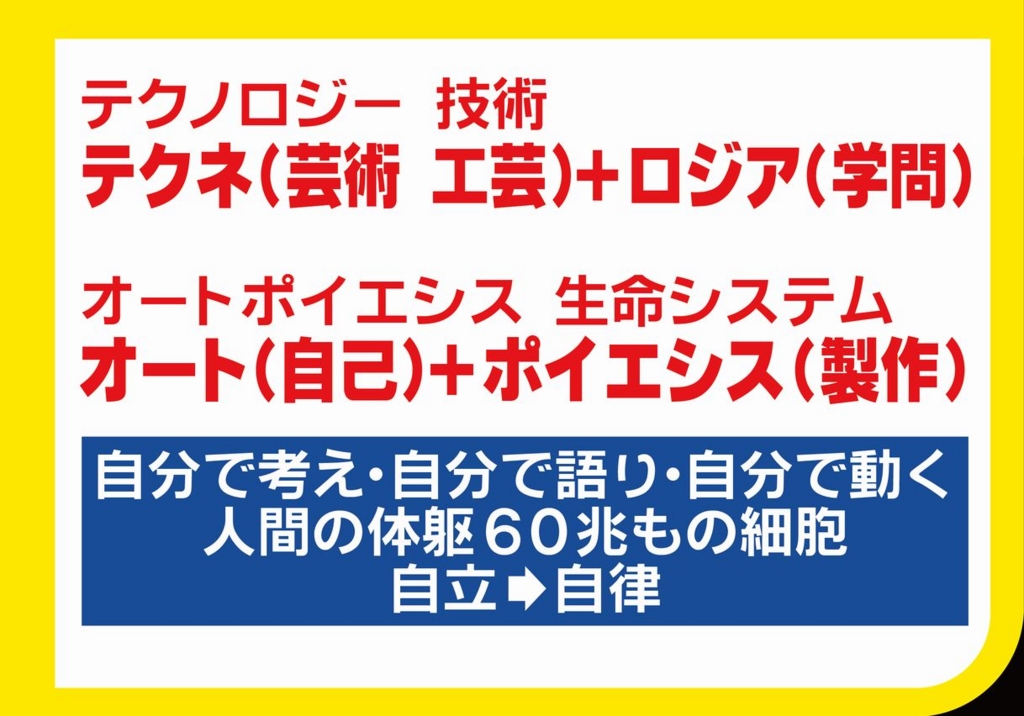

[田中]で、もう一個ね、今回皆さんご存知のようにオートファジーという、ファジーってなんか「あいまい」って事かと思ったら「自分で食べる」って事だった。下に書きましたけど、オートって何かと言うと、私達はオートメーションと言うと「自動運転」って思ってるでしょ?オートって実はラテン語では「自分」の事なんです。

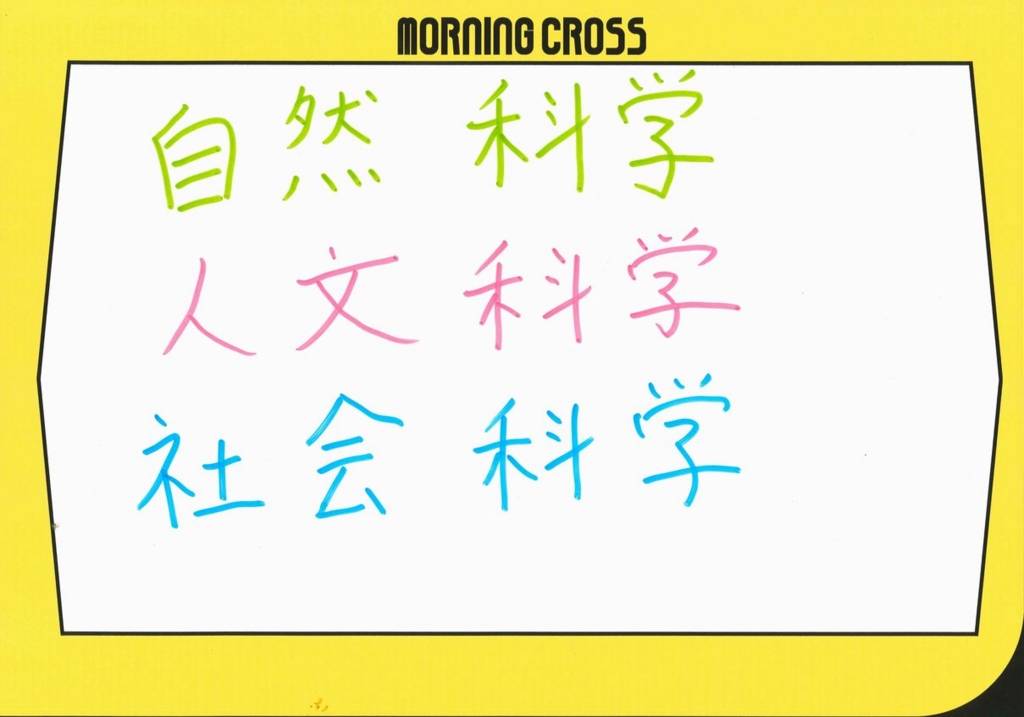

ですから生命システムの事をオートポイエシスと言います。それはつまり、今回の大隅さんの研究がそういうように、たんぱく質を自分で食べてもう一回リサイクルする、「自分で作る」って事なの。あるいは先ほど「科学とは何か 技術とは何か」って僕言いましたけども、テクノロジーってのは皆「技術」と思って「実利」だと思ってるでしょ?これもラテン語ではテクネというのは「芸術」の事を言うんですよ。あるいはモノを作る「工芸」の事を言う。で、ロジーっていうのは、ロジアってのは「学問」なんですよ。そうするとね、大事な事は、私達は「科学=自然科学」と思ってるけれども、実はここには人文科学もあるし社会科学もあると。

田中康夫さんの話し解りやすい! #クロス pic.twitter.com/cDP5DOiRtH

— ハンナ (@mayu_mylife) 2016年10月5日

#クロス ノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典教授は、「社会の役に立つかどうかで科学を捉えるとダメになる」と危惧しています。ところが「法人化された大学に大量の官僚が天下り、『単年で結果を出せ』と研究にノルマを課している」と田中康夫さん。「一般+特会」の約半分は搾取されて消える

— Nobuo Okamoto (@okamotonobuo) 2016年10月5日

#クロス 「科学者はノーベル賞をとるために研究するわけではない」と田中康夫さんは科学の本質を熱弁する。100年後に目が出るかどうかに囚われず、そこに未解の現象があれば探求する。それが科学であり、そうした「純粋な科学」の存在を否定すれば、人類の発展は止まり、衰退し、歴史は途絶える。 https://t.co/TohCqcQrDf

— Nobuo Okamoto (@okamotonobuo) 2016年10月5日

[堀]確かに。

[田中]だから私達は、自然を克服する、征服する為に科学と技術の時代が20世紀だったと。だから合理的にやるんだと。それが利潤の極大化だと言ってたけど、合理性だけでは上手くいってないのが今のテロだったり色んな国の問題になってきてるという事になると、実は大隅さんが言ってる事はリベラル・アーツというのは机上の空論じゃないんだと。

>>> http://tanakayasuo.me/top/wp-content/uploads/2016/03/kousounoniwa.pdf

「サンデー毎日」連載「ささやかだけど、たしかなこと。」第26回

「悠久の都・京都で新たな未来を構想する秀逸なる雑誌」

>>> http://tanakayasuo.me/top/wp-content/uploads/2016/05/mainichi_026.pdf

[田中]科学という事はある意味では「如何に生きるのか」っていう事を考える事で、3つ(自然科学・人文科学・社会科学)が科学ですよ。だから彼が最後に言ったのは「子供達に、気付きを感じて欲しい」と。だから5W1Hの4Wばっかりを教える詰め込み教育でセンター入試だけど、WHYやHOWというところを考える事を私達はやってきたし、それが今の日本の科学なんで、それが出来なくなったらどうするのかなって事を多分、仰ったという気がしますね。

[堀]大切なメッセージを頂きましたよね。

[田中]だからとても、僕は非常にこの方に感銘したし、やっぱりこれを、やっぱり聞く政治でないといけない。

[堀]ありがとうございました。

- 作者: マイケル・ジャクソン,田中康夫

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2009/11/13

- メディア: 単行本

- 購入: 12人 クリック: 56回

- この商品を含むブログ (23件) を見る