[植竹公和]こんばんは。歌う放送作家の植竹公和です。今夜のゲストは作家の田中康夫さんです。田中康夫さんの衝撃のデビュー作、1980年の第17回『文藝賞』受賞『なんとなく、クリスタル』から早いもので30年以上の月日が経ちました。そして今、新たに書き下ろした『33年後のなんとなく、クリスタル』が今、話題になっております。さぁ、この後田中康夫さん登場です。

[植竹]はい、今晩のゲストです。田中康夫さんです。こんばんは。

[田中]こんばんは。

[植竹]えぇ今ですね、私の名刺の住所を見てですね、この辺じゃないのか?っていきなりですね、さすがは車でフィールド・ワークがんがんやってこられた方、すぐ分かるんですね。この場所はここかってのは。

[田中]えぇ、まぁ植竹さんの住んでる住所を見て、この辺りってこんな建物があってって話をしたっていう。

[植竹]さすが『ぼくだけの東京ドライブ』の著者ですね、ホントに。康夫さんはですね衝撃のデビュー作1980年第17回『文藝賞』を受賞『なんとなく、クリスタル』から早いもので35年。

[田中]んー。

[植竹]私もよく覚えてますけど、当時としては単なる文学界の事件じゃなくて・・・。

[田中]まぁだってリスナーの方は生まれてない方も居たり、まだ幼稚園とかそういう感じなんで。植竹さんの年齢を、なんか紀元前紀元後みたいな原点として考えるっていうのは、やっぱりリスナー・オリエンテッドじゃないぞぉ。

[植竹]はっはっは。

[田中]うーん。

[植竹]あの、まぁ、その、すごい社会的事件だったんですよ!これね。

[田中]んー。

[植竹]ご自分でどうですか当時・・・。

[田中]何が??

[植竹]・・・戸惑った、ですか?

[田中]まぁあの、一応リスナーの方に説明すると、田中康夫って人は昔、一橋大学の大学生だった時に留年しちまったもんですから、なんか、自分達の周りのような話がどうして無くて、学園紛争だのなんかそんな世代が若者みたいなそういう小説って「違うよね」と思って、それでヒマこいたんで書いて『文藝賞』ってのに応募して、文芸雑誌は今まで読んだことも無かったんで当時一次選考二次選考の結果ってのが雑誌に載ってたんですけどそれも知らず留年したんで、どっかね放送局とか行くと女の子にモテるかなぁと思って・・・。

[植竹]ふふ。

[田中]・・・そんなとこ受けたり、留年したから外資系の会社とかそういったこと気にしないから良いかなぁと思って、それで面接行っててその辺から内定もらってる時に、河出書房新社ですがって電話掛かって来たんで、電話取った時にえぇオレ出版社受けて無いのになんで就職の面接の電話が来るんだろうって何千分の一秒思ったっていう、その程度で紛れ込んでしまったんで文章書くなんて世界にね。当時皆さんご存知かもしれないけど、江藤淳って人と四人選考委員がいて、ただ、野間宏という方が皆さんそう思って無いんだけど、江藤淳という日本の保守とはかくあるべしっていう人と、野間宏というある意味では『真空地帯』というのを書いて日本の人間や社会はかくあるべしって言ってる、一見両極端に見える人が褒めてくれたんです。

[植竹]あー。

[田中]で、皆さんあまり知らないけれど、野間宏っていう方はだいぶお歳を召してらっしゃって、お亡くなりになるまで毎年年賀状に、1980年代田中康夫が毎日女の子とご飯食べたりして『ポパイ』とか『アンアン』で原稿書いてたような時代に、貴方は社会的な物語を書きなさいって年賀状に書いて下さってたんです。

[植竹]えぇ・・・。

[田中]で、編集者もそうだよってんだけど、僕は当時もう一つ意味が分かんなくて『ファディッシュ考現学』とかねそいういうような連載をする前に仰って。

[植竹]慧眼ですねまさに。野間宏さんが?!

[田中]んー、多分文章書く人ってきっとそうなのかもねやっぱり。だって日本の高度経済成長だっていう大阪万博の時にあの『太陽の塔』を岡本太郎さんが造るわけだから。あれもなぁんでこんなトーテムポールみたいなのを・・・ねぇ・・・月の石を持ってきて日本も世界も永遠の右肩上がり、成長をこそ発展、って思ってた時にあれを造った。今にして思えば丁度あの1970年って大阪万博の年が日本が高齢化社会に入った年なんですよ。つまり65歳以上の人が7%を越えると高齢化社会と一応国際連合では定義づけているわけもっと平均余命が短い国もあるから。でも実はあの時日本は高齢化社会元年なわけよ。

[植竹]えぇぇ?!

[田中]その時にあの『太陽の塔』というのを造ったってのは今にして思えば大変な洞察力でしょ?

[植竹]そうですね。

[田中]だから多分私は違うんで植竹さんのレベルにも至らないけどこういうしがない文章を書いたり迷い込んで県知事とか国会議員とかやってた人からするとやっぱりそういう表現をする人ってのは大変な数字とか方程式では説明しきれないやはり人間の五感を持ってるんだなってのは今にして思うと・・・。

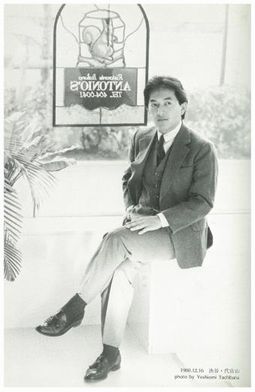

[植竹]そうですね。当時ねやっぱり衝撃的というかなんと言ってもね私はねステンドグラスかなんかの前でスーツ姿で足を組んで写真を撮ってらっしゃる。

[田中]だから註を付けるってのが田中康夫の宿命なんで、初めてお聴きになる方にご説明をすると『なんとなく、クリスタル』って1981年に本が出てあっという間に100万部以上売れて「クリスタル族」って勝手に広告代理店みたいなところが名付けたんですけどもまぁ、芥川賞というところでは選考委員の人達が多分野間宏と江藤淳が褒めたからっていう村社会の中において、10年後に期待する、って言って下さったんですよ。10年後に期待するってのは多分何も期待していないっていう。そして何も描けてないって仰って下さったですけどもね。でその本の扉に写真を載っけたわけだ。で、それを植竹さんは私の写真が若いっていってんでしょ?

[植竹]カッコいいんですよ、スリーピースかなんか着て。私はね、四畳半一間に、風呂なしに居たんですよ。ね?

[田中]あぁ・・・。

[植竹]俺たちみたいな世代はですね、妬み嫉みですよ!あれは。

[田中]ほぉ・・・。

[植竹]でね、まぁ本を読んでなかったんですけど、まだ。ただ、私の親友で東北大学の医学部に行った奴で、こいつ理科系なんですけど本をめちゃくちゃ文学少年で、彼がめちゃくちゃ押してきたんですよ、僕に。

[田中]普通そういう人は否定すんじゃないの?本好きの人は。

[植竹]いやいやいや。

[田中]これは小説じゃ無い、とか、文章作法がなってないとか。多分ね。

[植竹]あぁ・・・。ところが・・・。

[田中]未だにそういう人いるけどね。

[植竹]しかも江藤淳さんが押してるっていうんで、これはタダモノじゃないなと思って、で読んだらこんな小説読んだことが無い。

[田中]だから小説じゃ無いって思ったんでしょ。

[植竹]まぁまぁ、ある意味そうです。

[田中]うーん。まぁ、江藤さんは、先程野間さんの話をしたけど、江藤さんは『なんとなく「、」クリスタル』のこの「、」があることが意味があるんだと仰ったんですよ。

[植竹]へぇ。

[田中]それも僕は、まさになんとなく「、」があった方がいいかな、と思って、それが江藤さんが、この一呼吸あることが、まぁちょっとほら形而上の言葉使うと弁証法だというか、つまりその対象をそのまま受け入れてんでは無くて、藪睨みで見てるんでも無くて、素直に受け入れながらも咀嚼しているのがこの「、」だと。

[植竹]ほぉぉ。

[田中]そしてその後、蓮実重彦さんと対談してる中では、つまり田中君が書きたかったのは、つまり我々の頃だったら色んな意味で如何に生きるべきかとか、そういうことを考えたのに、そうではなくて、まさに人の周りに浮遊しているいろんな記号、地名であったりモノであったり音楽であったり、そうしたものを書くことによってしかこの都会という砂上の楼閣のようなものが描ききれないということをかろうじてこの記号の集積によって示しているんだ、みたいな事を。まぁ今私がこういう風に言ってんで、まぁちょっと、お前なんだよ田中いい様に捉えてんのかってんだけど、まぁ概ねこんな事を仰ってたの。で、その頃も、あっそうなんだって本人は分からないんだよね。

[植竹]そうなんですか?!

[田中]本人はただ単に、学園紛争だの今仰った、なんかねぇそういう学生とは違う人が現実に街にいるのに、それは小説の対象じゃないとか物語じゃねぇっつって、違うでしょ?って、それ別に原宿や渋谷だけじゃなくて同じ様な感じの子は池袋にだって、別に立教があるからだけじゃなくて、赤羽にだって川口にだっているじゃんって。その人を描いて、そしてそれは中身があるとか無いとか何も考えてないっていうなら分かるけど、それは描く対象じゃないってのは、おいらはそれはなんか表現の自己否定じゃな?って多分きっと思ってたんだね。

[植竹]はっはぁ。

[田中]思ってて、そんな大層な話もなくてなんでみんなそういうの書かないのかなって思ってたけど、まぁじゃぁなんとなく丁度時間が出来て書いてみようかなって思って書いたって。それだけの話よ。ふっふっふ。

[植竹]あのぉ・・・。

[田中]それだけの話よって(笑)。

[植竹]いやいやいや(笑)。奇しくも一橋大で慎太郎さんが伊藤整さんのプッシュを受けて・・・。

[田中]あ、そうなんだ?

[植竹]えぇ。

[田中]知らなかった。

[植竹]なんかそこがちょっとなんとなく似てるんですよ。

[田中]ほぉーお。

[植竹]何故一橋大なのかな?!っていうかなんていうか・・・。

[田中]時々変わった人が出るんだよね。

[植竹]あぁそうなんですか。

[田中]あの学校。

[植竹]あぁ・・・。

[田中]でもまぁ、ある意味では大平正芳のようなね田園都市国家っていう、本来今の日本が行うべき富国強兵じゃなくて富国裕民だということをね、最初に言った首相も出してるけどね。

[植竹]一橋?

[田中]うーん。

[植竹]当時、実際には芥川賞は尾辻克彦さんの『父が消えた』・・・。

[田中]そっそっそ。

[植竹]・・・になっちゃって、で大江健三郎さんが・・・。

[田中]もうちょっと大江さんは分かるかな?と思ったんだけどね。

[植竹]・・・と思ったら、一般に軽薄さの面白さも否定しないけれど、文学の批評性とは、やはりもっとマシなものではないだろうか?、と。これちょっと僕、さすが大江さんでも違うんじゃねーの?

[田中]うん。それで、当時は一杯註が沢山付いてるからカタログだって言われたんだけど、その註の最後に、私は日本の高齢化率とね、それから出生率それの現在1980年・現在、それとその後の5年10年毎の、当時の厚生省っていうところが出してた予測の数値ってのが註の最後に載ってんだけど、これは誰も指摘してくんなかったんだよね。

[植竹]そうですね。

[田中]で、海外の、別に欧米か?!ってとこが偉いわけでもなんでもないんだけど、欧米か?!から来たような新聞とか雑誌の方が、何故これを載っけてんの?って聞いて、いやぁ多分まぁねぇ1980年ですから、日本が高齢化社会になって10年後ですよ、大阪万博があって。だからこのままのカタチでは日本は行かない・・・じゃないのかな?と。だけどどうなるのか分からないし、どうやっていけば良いか分かんないけども、でも私達の砂上の楼閣かもしれない豊かさっていうものは変容してくんじゃないのかな、これだけ出生率が減って高齢化になってけば・・・ということで付けたんですっったの。で、日本の中の人で、だけどお前は本文で何も描けてねーから最後にこんな442もある註の最後に出生率と高齢化率だけを鬼の首取ったかのように載っけてこのやろう!?っていう批評家とかもの書きが居れば、あそーですか、って思ったんだけど、誰もここは書いてあるのに見て見ぬというよりも見えなかったってことなのね。でまぁ、2年前に文庫本をもう一回再発したいっていうんで、その時に高橋源一郎さんが解釈解説を書いてくれて、高橋さんがこれは大変な事だぁって言ったら、みんな周りにいるようなメディアの人が、いやぁ僕もねあの頃そう思ったんだけどね、何を言ってんだよ~~~って(笑)。

[植竹]はっはっは。後だしじゃんけん(笑)。

[田中]だからこれで僕、すごくあれだと思ったの。ほらロールシャッハ・テストってあるじゃん?

[植竹]えぇありますね。

[田中]むすめさんに見えるかおばぁちゃんに見えるか、みたいな。あるいは隠し絵とかだまし絵っていうけど、それと似てるなぁと思ったの。

[植竹]あぁ・・・。

[田中]だって今ね、みんなねほら、金融ディリバティブとか言ってさ、金融が高度な金融経済数値理論を使えば必ず永遠の右肩上がり、とか言ってたけどでも全然弾けちゃった(笑)。

[植竹](笑)。

[田中]でもディリバティブって漢字で言ったら多分先物取引なんだよね。

[植竹]あぁ、ほぉほぉほぉ。

[田中]先物取引はネガティブ・ワードでディリバティブはポジティブ・ワードってえらい世の中って相変わらずだなっつぅ。

[植竹]うん。うん。

[田中]まぁこんな話ばっかしててもしょうがないんで。

[植竹]いやいやいや。

[田中]一曲、曲いかないといけないでしょ?ってなんで俺がMCまでやんなきゃいけないんだよ~(笑)。

[植竹]今日はですね・・・

[田中]ラジオ日本、だからってギャラ増えねぇよ(笑)。

[植竹]はっはっはっはっは。80年代・・・。

[田中]万馬券当たるかな?(笑)。

[植竹]はっはっは。あのねぇもうとにかく康夫さんは・・・。

[田中]何?

[植竹]『ぼくだけの東京ドライブ』。

[田中]あぁ、元々『たまらなく、アーベイン』ってタイトルでAORの音楽をね。

[植竹]ね。

[田中]昔はほら、音楽ってのもみんなメッセージが!って言ってたわけでしょ。特に洋盤で。英語分かんないのに「梅淋」ギャルも出てくる前に、でも英語どんなにネイティブだって、日本の演歌だってこぶしの具合で分からない言葉んとこあるじゃない?そうじゃなくて音楽はこんな気分の時にこんな曲聞きたいっていうのが音楽じゃないの?っていうんで100枚こういうシチュエーション、夕方なんか湘南をドライブしてる時に聞いたら良いとか、夜なんか横羽線のねぇ大師の辺りをちょっと送ってったのにうまくいかなかった、送った後平和島の辺りで、昔湾岸線無いからね、チョチョ泣きながら聞くのに良い音楽とか車ん中で、っていうのを出したんだよね。

[植竹]そうそうそう。

[田中]・・・なのできっと聞いてる人はAORから入るんだろう、なんだよ植竹、洋物なんか掛けてって言うと思うんで、今日は最初に井上陽水さんの『傘がない』から聞きたいと思います。

[植竹]えぇ?!・・・なんですかその・・・え?!じゃぁ掛けてから何故これを選んだのかっていう・・・。

[田中]掛けよう。

[植竹]じゃぁ掛けましょうか。

[田中]掛けよう。

[植竹]はい。井上陽水さんで『傘がない』。

[植竹]いやいやいや。

[田中]すごいんですよやっぱり井上陽水さんは。

[植竹]田中康夫さんらしくない・・・。

[植竹]うん。

[田中]これは私は多分、私の『なんとなく、クリスタル』よりも前の曲だけれども大変な洞察力ですよ。つまりまぁ、今回、昨年末に『33年後のなんとなく、クリスタル』という本が出て、カタカナの「ヤスオ」と称する人がロッタっていうトイプードルと一緒に散歩してるとこから始まって33年前の小説の登場人物達とみんな逢っていくという、その人達は実は実在したんだっていう『アリス・イン・ワンダーランド』のような話なんですけどもね。でその中で登場人物達が皆50代になってるから結婚したり離婚したり再婚したりあるいは婦人科系の病気を克服したり子供や夫の仕事とか学校の事をちょっと思い悩んでいる・・・でその人達が女子会で昼間イタリア料理を食べて、ちょっとシャンパンかなんかも飲みながら、子供の話もするけれども子宮頸がんワクチンってホントにどうなの?って話をしたり、青山辺りも逆にスーパーで一人暮らしのおばあちゃんやおじいちゃんが腰かがめて買い物してて、東京の方が限界集落激しいよねって。でそうすると、よく仰る方がねそれとこれは違うと。なんでそういう深刻な話を女子会でイタリア料理喰いながら話すんだ!?みたいなこと未だに言う、なんか、ラジカントロプスじゃないピテカントロプスにも成りきれてない人が居たりするわけだよ。だけどこの陽水さんの歌はまさに若者の自殺が増えてると、世の中がなんとなく息苦しいと、そしてでも僕にとって今あの人のところへ行くのに雨が降ってんのに傘が無いってことも僕にとっては重要な問題なんだって歌ってる訳でしょ?で、これは僕は学生ん時聞いたときにすごいって思ったの。つまりまぁ、男性的な社会っていうかなんていうかそれとこれは違うって思うわけですよ。なんでイタリアン喰いながら少子化の話してる・・・じゃぁなんだ?牛丼喰いながら日本の政治はよぉって話たら、それはリアリティかよって。もっと言えば、翻訳文学で美食家と称するフランスの知識層がだよ、会席料理を食べながらグローバリズムの弊害を話してるのはそのまま翻訳されてリアリティだっつってて、なんで今の日本の人達が、別にそれは400円のTシャツであろうが一万円のシャツであろうがそれが良いなって思いながらのでも今日帰る傘はどうする?って話や、でも俺こないだ帰った田舎のじいちゃんばぁちゃんの介護って誰がするのかなって話が同じに語っっちゃってるじゃないですか。それを同じじゃないって言ってたのが今までの日本のメディアだったり論壇だったり文壇だったわけでしょ?

[植竹]うんうんうん。

[田中]それを私よりも遥か前に言ったのが・・・

[植竹]70年代ですよね。

[田中]・・・この石川セリさんのご主人である井上陽水さんですよ。

[植竹]ほぉ・・・

[田中]私は大変なことだと思ったの。

[植竹]ほっほぉ。

[田中]・・・なので今日はちょっとまず邦楽からという。

[植竹]さすが。

[田中]・・・形でいかせて頂いて。

[植竹]いやいやいや。あの・・・そのね、ご本を書いたとき、所謂、修行時代っていうのは全く無かったんですか?田中さん。

[田中]は?

[植竹]当時、図書館で書いたでしょ。

[田中]はい。

[植竹]所謂、文学修行時代ってのは全く無かったんですか?

[田中]無いです。無いですってまた生・・・ちっちゃい頃は、親がそれこそね福音館とかの絵本とかを全部製本してくれてて、幼稚園時代とか幼稚園前とか。小学校の低学年中学年くらまではそれこそほら、少年少女文学全集的な、大人の本をサマライズした感じの読んだり、あとは『アルセーヌ・ルパン』を読んだりとか(笑。『ドリトル先生』くらいはあったんだけど、中学くらいからは本を読む人は、中学高校の頃から本を文庫本とか太宰治とか休み時間に読んでる奴は、お前は現実逃避だって言った側ですから。

[植竹]あっ、そうですか?!

[田中]はいっ。

[植竹]えぇ・・・

[田中]で、親もあんまり、ちっちゃい頃そういうものを読ませてたのに、別にあたしが本を読まなくなってもあまり言わなかった・・・ね。

[植竹]ほぉ・・・三島由紀夫とか第三の新人とかあの辺りは読んだりしなかったですか?遠藤周作だに北杜夫とか。

[田中]いやぁあまり。家には親が読んであったんだろうけどあんまり触れてないですね。

[植竹]あそう?!

[田中]うーん、なんかそういうほら、なんか文学とかオリコウな人の文章ってなんか苦手だなぁっみたいなのがあったから。それよか当時まだ、ポパイなんて雑誌もできてはいないし、JJだって大学だけど、まぁ当時はまだアンアンノンノくらいだけど、なんかそういう雑誌を男の子なのに見たりしてました。

[植竹]あぁあぁあぁ・・・買って?

[田中]そうそうそう、買ったりしてたけど。

[植竹]あぁ(笑。はっはっは、それは私と似てます。

[田中]太宰を読んでる友達の横で逆に休み時間にそういうの見てるから不思議って思われたかも。

[植竹]あっそう・・・だけどその、これ『なんとなく、クリスタル』出した時は、これ「取れる」と思ったんじゃないですか?もしかして。

[田中]ねぇ、だから、俺とか言っちゃったけど、そういうのって変じゃない??

[植竹]いやいや。

[田中]だって、人間誰でも人に評価されたいとかね、あると思うけどもそれが目的じゃいでしょ?なんだって。最初のモチーフは先ほど言ったように、なんで僕達のような周りに居る世界、それは別に僕が行ってた大学は人数が多かったとか少なかったとかじゃなくて、先ほどの陽水さんの歌のような感覚の人達は、我々の中に居るのになんでそういうのが「文学」というカギ括弧の中の箱の中では出てこないのかな?ってのが僕の最初の疑問だったわけよ。で、少し時間が出来たから書いてみようと思ったんで、そういう意味で言うと、今回の作品でもあるいはその後のでも、多分誰かの影響とか誰かの書き方を、ほらよく模写をしてとか、そういうのも一度も無いんですよ。

[植竹]いや、そうでしょ。だって田中康夫さんの文体って先達の文体って見つからないんですよ。ずーっと読んでますけども。

[田中]うーん。

[植竹]そうじゃないですか?やっぱり。

[田中]うーん。まぁそれをこないだツイッターでね、なるほどなって思ったのは、まぁほら、亡くなったえーっと、なんだっけ?吉本隆明氏。まぁ彼とは話してもあんまりお互い合わなかったんだけど、その人の言葉を借りると自己表出、普通は私は~とかこうだ~とかこれは何色だとかいうけど、僕のは一杯色々な色が出てくるんだけどそれは一つの記号でしかなくて、自己表出なのでは無くてまさに指示表出というか、それを示すことによってそれぞれがどう捉えていくか。だから僕は意外と紋切り型は苦手なんですよ。

年末に読んだ本では『33年後のなんとなく、クリスタル』が一番面白かった。今の文壇にいる作家は誰一人こんな小説を書けないだろうと思うとともにに田中康夫はやはり唯一無二の現役作家であると認識した。吉本隆明風に言えば自己表出ではなくて指示表出で読ませる純文学。

— moisi (@maoisi) 2015, 2月 2

[植竹]あぁ・・・

[田中]だからそれはまぁ、知事やってた国会議員とか代表質問とか時間短いしこうでしょ、で紋切り型の言葉ってのがすごく嫌で、さすがは老舗ならではの味、みたいなのね、さすがは一流の老舗ならではの味って誰がそれ決めたんだよって話で、それは百年経ってるか十年か一年か昨日できたか明らかに若干違うけど、それぞれが捉えることで百年経ってて努力してなきゃ一年努力した方がよっぽど良くなるわけだし。

[植竹]ご尤も。

[田中]この手の言葉ってどうにも、やっぱりほらメディア的な特に新聞とか使うわけ。さすがは一流の老舗の味。だれが言ってんの?っていうか。そういう誰が言ってるか分かんないけど世間の評価で書いてっちゃう。楽チンなんだけどそういうのは苦手だなってのは小っちゃい頃からあったのね。

[植竹]あぁ・・

[田中]まぁ、だから時間が掛かっちゃうの文章書くの。

[植竹]時間掛かるんですか?

[田中]すごい遅いんですよ。

[植竹]あ、そう、読んだことある時間掛かるって。

[田中]んーまぁいいや、そんな話しててもさ多分これホントにこんな話に食い付いて来る人は多分リスナーの中の・・・

[植竹]いや居ますよ!とんでもない!

[田中]0.、コンマ1とかでまた編成の会議で言われちゃうよ、なんで植竹こんな訳分んないのやっちゃったの?って。

[植竹]深い話をしてるじゃないですか。

[田中]まぁpod castでは数字いくと思うんだけども(笑。今この瞬間聴いてくれてる人はホントねぇ、タクシーの運転手さんも大方(おおかた)、田中の声だけどなんか今日植竹との話はちょっとノリが違うな、みたいな。

[植竹]いやいや、そもそも田中康夫とは何者かっていうことを私はね、まず知らしめなきゃ・・・

[田中]申し訳ございません!

[植竹]じゃちょっと曲いきましょうか!また。

[田中]曲いっちゃう?

[植竹]いきましょうか。

[田中]曲はねあのだからその意味で言うとなんだろうなスティーブ・ギブっていう人がいて・・・

[植竹]・・・全然(さっきと)違う(笑。

[田中]だってお約束でさっき井上さんいったの。

[植竹]はい。

[田中]これはあの、最初の『なんクリ』を『もとクリ』という風にロバート・キャンベルさんが名付けて今回のは『いまクリ』って言ってるんですけど・・・

[植竹]ほう。ほう。

[田中]『もとクリ』に出てきた人で当時日本盤が出てなかったんですよ。

[植竹]ほぉー。

[田中]ところが、私の(作品の)中にAORが一杯出てきたんで、当時のCBSソニーとソニーミュージックね、それからワーナーパイオニアが合同でその中に出てきてる曲でアルバムを作ったんですけどね。

その中にスティーブ・ギブは載って、その事によって日本盤すら出てなかったスティーブ・ギブがその後彼の独自のアルバムも日本で・・・

[植竹]えっ?!

[田中]CBSソニーから発売されたっつぅ・・・

[植竹]貢献したってこと・・・

[田中]私には何も、印税一円も入りませんけどもね(笑。

[植竹]いや、それ僕買った覚えありますわっ!

[田中]あ、そう。

[植竹]えぇ。

[田中]でまぁ、その彼の曲で『She belives in me』という。

[植竹]じゃっお聴きください。

Steve Gibb - She Believes In Me

[植竹]まぁこれ、ヨイショするわけじゃないんですけど、この『ぼくたちの時代』。

[田中]『ぼくたちの時代』ってのは当時色んな雑誌に連載をしていたのをまとめた本、三冊くらいその後出たんだね。

[植竹]『ぼくだけの東京ドライブ』とか。

[田中]これはね今度再発・・・

[植竹]えっ?!

[田中]元々のタイトルがさっき言ったように『たまらなく、アーベイン』、アーベインってのは「アーバンの」・・・

[植竹]うんうんうん。

[田中]・・・とても都会的なって。でこのレコードが出てんで、これはね未だにねあれですよ、もちろん絶版になってて、普通ほらどんな有名な人の本でもあたしなんかより有名な人の本でももう古い本とかって50円100円とか1円とか・・・

[植竹]うーん。

[田中]郵送料の方が高いとかじゃない?無国籍企業アマゾンちゃんとかで。でもこれだけはね全然文庫とかなのに4000円とかついてるらしいんですよ。

[植竹]えぇ!?

[田中]でこれをもう一回復刊しようって。

[植竹]これはね、音楽って趣味のもんですけど、実に趣味が良い・・・選曲の。

[田中]はっ。

[植竹]で、どこに行ってどこのお店にいって何をこの辺りで聞けとか、実はですね、それこそ今田中さんがいらっしゃる事務所で僕番組作ってた時、「地球丸かじり」って番組があったんですよテレビ東京で。

[田中]あぁ・・・ありましたね。

[植竹]そん時、田中康夫が首都高を走りながら旨い店を・・・

[田中]何度か出たよ。

[植竹]でしょ?っていう企画を出したの。

[田中]で?

[植竹]通りませんでした・・・分かってないんだな、分かってないね。

[田中]あ、そう。

[植竹]だけどなんでこんなに・・・詳しい・・・

[田中]それはまさに江藤淳が言ったことなわけよ。どういうシチュエーションでどういう音楽でどんなご飯でどんな人とどんな会話・・・っていうことを書いてるわけで、それがまさに如何に生きるべきか、みんな誰だって思ってんのよ、如何に生きるべきか思ってるけど、今までのような「大文字」でこぶしを挙げて如何に生きるべきか!って言ってる人にはなんか実は本音建前みたいないかがわしさがあんじゃない?って思うようになってきた中でこういう膨大な記号のような形が辛うじてモノ・空間を形成してるって江藤淳氏は言ったのね。

[植竹]んーん。

[田中]それが分かんなかったのねその当時は。

[植竹]そう。あのー・・・だけどなんでこんなに音楽に詳しいっていうか要するに所謂カット盤の洋盤の店荒らしみたいなのをやってらしたんですか?

[田中]いえいえ、まぁその手の音楽が好きだったから。

[植竹]シスコとかああいう・・・

[田中]シスコも無くなったし、骨董通りにパイド・パイパー・ハウス。

[植竹]パイド・パイパー・ハウス。

[田中]・・・だったり、あとは所謂ブラック・コンテンポラリー系だと六本木のウィナーズ・・・

[植竹]ウィナーズ。

photo via

http://tromatsu.doorblog.jp/archives/29759666.html

[田中]・・・というね。

[植竹]うん!

[田中]うーん。

[植竹]買いまくってたんですか?!

[田中]・・・行ったりしましたね。

[植竹]ひぃ・・・膨大なレコードが家にあった・・・

[田中]今でもあります。聴かないけど倉庫みたいなとこには。

[植竹]あ、まだ取ってらっしゃる。

[田中]数千枚はあるけど、大丈夫かな・・・

[植竹]ふぇー・・・

[田中]陰干ししないと。

[植竹]その辺のDJなんかより全然センス良いですよ。この曲の選び方ってのは。

[田中]いえいえそんなことは・・・ありがとうございます。

[植竹]もう女の子はイチコロですよ。

[田中]もうじゃぁすぐもう一曲いっちゃう?

[植竹]いきましょうか。

[田中]うん。あーごめん、そっか、曲こっち掛けようかと思ったんだけど、うんとねルパート・ホルムズの・・・

[植竹]これはもう・・・

[田中]『Speechless』という、あのーこれは今回の、最後、『いまクリ』のところにイギリスのインターネットラジオが美容院で掛かってるという形の中でも出てくる・・・

[植竹]はい。はい。

[田中]まぁ元々イギリスの人ですけど、アメリカに行って花開いたという人ですけど。

[植竹]はい。じゃお聴き下さい。

[植竹]はい。いい曲ですよね。

[田中]なんか、大好きな人の前に行くと何にも喋れなくなってしまうって、ついなんかこうね、イジイジってしちゃう・・・

[植竹]という感じ。

[田中]そういう感じでしょ?『Speechless』。

[植竹]これいい曲ですよね。

[田中]でもこういうのがなんか日本では、でもこれなんかも僕は、所謂、今クラブ、昔のディスコ、スローバラードの時間って意外とDJの人が、選曲がちょっと違うんだよね、なーんか相変わらずボズ・スキャッグス『we're all alone』掛けちゃったり・・・

[植竹]あぁ・・・

[田中]・・・みたいな。

[植竹]あぁ・・あぁ・・

[田中]って感じ。

[植竹]つのだ☆ひろのアレみたいに掛かってね。

[田中]あーー、メリー・ジェーン・・・みたいな(笑。

[植竹]メリー・ジェーンね(笑。

[田中]いやいやいや・・・

[植竹]今度、田中康夫さんに、ちょっとあれしてもらおうかな、イベントやろうかな。

[田中]えっ?

[植竹]いやぁ選んで貰って。

[田中]えぇーラジオ日本がどうしたって驚いちゃうんじゃないの。

[植竹]いやいや個人的には・・・

[田中]そんな、大丈夫かよラジオ日本、どこへ行った?!みたいになっちゃうと良くない。

[植竹]ラジ関時代っていらした事あるんですか?

[田中]ラジ関・・・

[植竹]ラジオ関東時代ありますか?

[田中]ここのビルに行きましたよ。ここ昔からあった。

[植竹]ありました。

[田中]うん。麻布台のね。ここも謎な場所だよね。ロシア・ソビエト大使館があってアメリカン・クラブがあって

[植竹]アメリカン・クラブが、そう。ねぇ。

[田中]不思議な場所。

[植竹]皆盗聴し合ってんじゃ・・・はっはっは。

[田中]ねぇ、あとメソニック。今はメソニック森ビルなったけどね。メソニックのビルもあったしね。

田中康夫:連載 第十一回「続・憂国呆談」番外編Webスペシャル2003年5月号 via https://t.co/Owv6IvHzGj pic.twitter.com/CiN4v3C7Kj

— ●田中康夫関連ツイートまとめ● (@nippon2014be) 2015, 2月 24

[植竹]あぁ・・・不思議な地帯ですよね。

[田中]不思議な一角ですよね。

[植竹]その後、小説だけじゃなくて田中さんはそれこそ社会批評・文明批評のね、といわれる著書を量産なさってて『感覚の論理学』とか『ファディッシュ考現学』『トーキョー大沈入』『神なき国のガリバー』等のモノの見方とか。

[田中]な~に植竹さんがまるでNHKのアナウンサーみたいに一応、なんか、私の本のタイトル・・・

[植竹]いやいや全部、私は全部読んでるから!

[田中]あー、そりゃ失礼致しました!申し訳ございません!

[植竹]はっはっは。

[田中]なんかほら、またなんか、渡された台本をちびちび読んでるのかなと思い込んじゃいました。

[植竹]違います違います!(笑。

[田中]失礼致しました。

[植竹]僕らみたいなライターとか放送作家とか、田中さんの文体とかモノの考え方ってめっちゃくちゃ影響受けましたよ。

[田中]ホントかな?!

[田中]まぁナンシー関さんも偉大な人だったわさ。

[植竹]もうあの、ある種文体とかモノの考え方っていうのを物凄く我々、僕は田中さんより上の世代なんですけどね。

[田中]そっか、じゃぁそうするとそろそろ私も身罷らないといけないか・・・そういう預言者世に入れられずみたいな感じで。

[植竹]うんうん。

[田中]うんうん、とか言われちゃったぁ。

[植竹]いやっいやっだからだから、田中さん!

[田中]そうかぁ。はい?何??

[植竹]これ、俺のパクってんじゃねぇの?っていう、ホント沢山あったんじゃないですか?

[田中]ん~まぁ・・・

[植竹]後輩が書いた色んなもので。

[田中]でもほら、田中康夫の好敵手というかライバルというか、つまり平凡パンチがあって週刊プレイボーイがあったりね、全然違うけどnonnoがあってananがあったりとか・・・いう感じが無いで来ちゃったところはあるかもね。

[植竹]あっそう・・・そりゃ言える。

[植竹]居ないよね。

[田中]・・・よく分かんないけど。変なエイリアンなんじゃない?

[植竹]いないっすね。

[田中]うーん。いやだから、今回の『33年後のなんとなく、クリスタル』で言ってんのは、あるいは先週辺りまでずっとSPAで書いてたのも、日本の国柄って言ってる人達が、閣議決定で50年後も100年後も1億人をトレンドを変えれば維持できるって言ってて、経済財政諮問会議の書類の中には、年間20万人づつ移民を入れれば100年後も1億1千万人が維持できるって書いてるのって、それこそは、国柄を変える話で、それが全然メディアも伝えないし国会でも議論にもならないし、私も国会議員じゃないから。

[植竹]現在はね。

[田中]ね。それってインフォームド・コンセントもしてなくて、インフォームド・チョイスもしてなくて、何が情報公開の社会だよっていうか。移民が良い悪いじゃないんですよ。だけど年間20万人づつ入れていきますっていうことはどういう社会になるのか。ねぇ

[植竹]他の国見てると・・・

[田中]そこはちょっと、私はラジオ日本なんか是非大特集をすべき問題だと思うよ。

[植竹]ラジオ日本にテイ・・・(笑。

[田中]ケチつけてんじゃ無いって。

[植竹]提示提示提示。

[田中]そうそう。そう思わない?

[植竹]あぁ・・・

[田中]それがなんか、真空地帯のように今動いてるってことが私のような人間が一番・・・だから33年前には日本の少子高齢、だから日本が単なる量の拡大じゃなくてあるいは量の維持じゃなくて、言うは易しく行うは難しかもしれないけど、質の充実って何なの?っていうことをある意味じゃ『なんとなく、クリスタル』は言ってたわけよ。『もとクリ』は。

[植竹]うん。うん。

[田中]で、それがやっぱ今んなって高橋源一郎さんだけじゃなくて、なかにし礼さんとかロバート・キャンベルさんとか、そういう人が、そういうこと言ってたんだなってみんな思って下さってて有難いんだけど、こそばゆいんだけど、でも今回の『いまクリ』が言っていることは、この少子高齢がだから黄昏、てみんな思っちゃってるわけよ。ね。だけど、だから逆になんか妙な空威張りでしなきゃとか思ってるけど、役人て一回決めた予算を減らさないわけよ。要するに予算を維持するのが仕事だと思ってんの。でも日本の凄さって、やっぱりモノづくりはオンリーワン・ファーストワンを自分から作ってきたわけじゃない?この狭い国の中においても。としたらやっぱり質の充実が何なのか・・・だって日露戦争の時に4千700万人だよ、人口。だから人口が維持できなければ日本が維持できないって話がヘンで、だから僕は、まぁ私の好きなイタリアとかね、おフランスもそらまぁ困ったものだ、テロも起きる、日本も起きるかもしんないけど、でも6千万人前後で、もしかしたら我々がね、美味しい料理とか素敵なファッションていうだけじゃなくて、ああいう小さな村でも何かみんなが豊かに暮らしているのは見習いたいな、日本は限界集落ってるけどって思ってるわけじゃない。じゃぁ6000万人でいくのか、いややっぱり移民を入れても1億1000万人というのか、大本営発表で、いや逆に日本が「凄かった」時の日露戦争4千800万人だから、人口が減るだけじゃなくて毎回発想を変えようってなるのかっていうことが今回の『いまクリ』のテーマなのよ。これまた誰も指摘してくんねーんだけど。

[植竹]ほぉほぉほぉ。

[田中]まぁそういう観点で読んで頂くと、だから黄昏、黄昏ってみんな思ってるけど、黄昏も日が沈んだ後はまだ日没の時間は数字では何時何分って書いてあんのね、気象庁が。でもその後も空は少しほの明るいでしょ?でも逆に夜明けも何時何分って書いてある。でも夜明けの前も、ほの明るいわけよ。だからさっきの話じゃないけど、目隠しされててパっと時間間隔が分かんなくて開けられたら、それが夜明けの光なのか日没の光なのか、昔は黄昏って「誰そ彼」って書いたんですよ。だけど夜明けって「彼は誰」「彼は誰」時っていうわけだ。だから良い意味での発想を変えて、それこそ岡本太郎が『太陽の塔』を作ったように、黄昏をやっぱり「彼は誰=夜明け前」に変えるっていうことが経済や政治や文化が本来考えることだなって思ったりなんかしてるわけだ。

[植竹]うーん、良いことやっぱり言いますね。あぁ・・・

[田中]え?一応・・・いやいや。多分、こういったことは教養じゃないんだよ。街にほら、地頭って、地面の頭って書く、その学歴とかそういうことでは無くてやっぱり日本の凄さはやっぱり街の商店のご主人だったり運転手さんだったりそういう人の方が自分で考えた自分で語り自分で動くっていうかね、誰に指図されてマニュアルのね、なんか偏差値教育じゃ無い人達に自分の頭、地面の頭があるじゃないですか。

[植竹]地頭、ね。

[田中]それが大事なので、そういったことをもう一回みんな考えようよつぅ・・・

[植竹]うーん・・・

[田中]そういう物語。

[植竹]田中さんは、人口をね、問題で移民問題に関しては田中さんとしてはどういう意見なんですか?

[田中]だから今言われてるのはね、移民を入れるってのは経済とか政治の人達は日本の経済を維持する為に移民を入れるって言うけど、それってその人達に対しても失礼な下働きみたいな感じで・・・

[植竹]そういうことですね。

[田中]僕はだから介護が足りません、で例えばインドネシアとかから来て日本語も勉強して、一生懸命な看護士や介護士の人も居るけれども、介護とかは最も微妙な言葉、少し上手く喋れないお年寄りの顔の表情だったりの微妙な感覚じゃないですか。

[植竹]そうそう。

[田中]だから、外国の人を排斥しようっていうんじゃなくて、もしかしたらそういったことこそ、今自分の居場所が分からないでいる若い人達に介護の訓練をさせるだけじゃなくて、そういう人達がもう一回人間の気持ちを取り戻して、微妙な顔つきだけでも自分の心が掴める、そして相手がじぃちゃんばぁちゃんが喜んでくれて、あぁここに僕の役に立てる場所があるって、なんでね、今の若い人、ニートです、若い人働く場がありません、ブラックですとか言って、で、海外から来た人も、もしかしたら宗教の違いやね、だって何百年の生活の違いでなんとなく居場所が無くて夢破れて帰ってったりしてるわけじゃない。そっちが先で、鎖国しようってんじゃなくて今居る日本の人をみんなでお互いにそれぞれの活躍できる場所をつくりましょうよっていうのが本来の経済や政治なのに、効率主義で移民入れるって、じゃぁその移民の人達もね、日本は出生地主義じゃないから国籍は取りませんとか言ってるけど、じゃぁその人達もどんどん6割とかに100年後なっちゃうんだよ。増えた時にじゃぁその人達はね、参政権も無いんですか?あるいは何ですか?って。だって世界古今東西移民政策で成功した国は無いじゃん。

[植竹]そうですね。

[田中]オーストラリアやカナダのように人口少なかったから移民OKっつってた国だって、今色んな軋轢が生まれている、でもどっちが良い悪いじゃなくて、そういう議論を政治や経済が示さないでいっちゃうってところこそは、私はラジオ日本聴いている人達はもっともねなんとなくヘンだなって思ってらっしゃると思うし、これやっぱ特集すべきだよ、ラジオ日本。

[植竹]そうですね。

[田中]ふっふっふってま~た編成に文句言われるよ?(笑。

[植竹]いやいやいや(笑。介護のね・・・

[田中]だから日本て排他主義じゃなくて、日本の国柄国柄って言ってる人達が効率の話だけで、しかも国民の議論にならないでいっちゃうってことが私はすごくヘン。で全然話が変わって多分・曲。最後締めろっていうだろうから。

[植竹]いや(笑。

[田中]ということで人口6000万人5000万人でもなんとなく、ほらまぁ政治も全然駄目、経済も大丈夫?って言うんだけど、なんとなく我々は一方でイタ飯は別にリゾットやパスタがあるからってだけじゃなくて、イタリア的なモノもあるねってどっかで思ってるわけじゃない。

[植竹]はい。

[田中]ケって、そんなイタ飯なんてつってる人も含めて。ということで今日は最後にちょっとイタリアンのMassimo Di Cataldoっていう、この人は日本盤が出てないんです。私はイタリアに行ったときにラジオで掛かってて、わぁすごいと思ってすぐにCDショップというかレコード屋に駆け込んでマッシモってのはあるか?!って、まぁ向こうではちょっと有名なんですけど。

[植竹]イタリアって結構ねAORとかソウルとかね良いのあるんですよね。

[田中]そうなの。

[植竹]じゃちょっと・・・

[田中]『Se Adesso Te Ne Vai』って曲ですけど。

[植竹]どうぞ。

Massimo Di Cataldo - Se Adesso Te Ne Vai

[田中]いい曲でしょ?

[植竹]はい、いい曲です。

[田中]なんかとても切ないんだけども、でも意外と心の中から勇気が沸いてくるという感じのね。イタリアの。

[植竹]当時、当時っていうかその後もずっと田中さんて一人でイタリアとかフランスとか車運転しまくって。

[田中]そうそう。レンタカーを空港から借りて。

[植竹]ねぇ。すごいね。

[田中]なんかこう、身の丈に合った生活を送りましょうみたいなのがあるじゃないですか。ラテンの人って、まぁさ、政治も腐敗してるけれども・・・という感じがあってね。その意味で言うとホントにほら、お金に換算できないものは価値ゼロみたいなのは今の金融資本主義みたいな感じじゃないですか。でも、そこにこそもしかしたら国柄の文化とか伝統とか地域の集落とかあるわけでしょ、お金に換算出来ないところに。その意味で私は先程来言ったように、閣議決定だからね、閣議決定の骨太方針でだよ、トレンドを変えれば50年後も1億人が維持できますって、閣議決定しているってのを国民が知らないところでいいの??っつぅ。

[植竹]それ意外と知らないかもしれないですね。

[田中]なんで言わないの?っていう話が、それが今回の『いまクリ』のテーマ。

[植竹]あぁ・・・

[田中]・・・なのよ実は。

[植竹]うんうんうん。

[田中]多分そこにこう、菊池成孔氏とかなかにし礼氏とかは多分鋭く反応して過分な評価をして下さっちゃったんだけどさ。まぁそういうことでもし本屋で立ち読みするんだったら・・・

[植竹]いやいや買って下さい!

[田中]読んで下さい。

[植竹]じゃ曲行きましょうか。

[田中]もう一曲、曲?もうそろそろお時間なの?

[植竹]それとも後半行って掛けようか。後半

[田中]これだけ喋ったのに後半をやる?

[植竹]まだまだまだ。

[田中]え?まだまだって。

[植竹]まだまだ出し切ってませんよ。

[田中]だってだからほらもう、編集されるとさ、どこ使われるかわかんないからそれであたしは時計見ながら一応植竹さんの代わりにタイムキーパーもやってきてあげてたのにサ。

[植竹]すいません(笑。えーっと後半、じゃえーっと田中さん・・・

[田中]ということで今日は田中康夫が植竹公和さんの話をお伺いする一時間をお届け致しております。ラジオ日本1422。

[植竹]何ページ?

[田中]ふっふっふ。

[植竹]6ページから、すいません田中さんここをちょっと言って頂けますか?

[田中]なーに?あ、今夜のラジカントロプス2.0、田中康夫が、ほら田中康夫がお送りしてるになっちゃったよ、田中康夫がゲストの植竹公和さんをお迎えをしてラジオ日本お届け致しております。

[植竹]いいですか?録った?いやあのーありがとうございます。

[田中]いやいやいや。

[植竹]あのー

[田中]なんか伊集院光さんの番組みたいになっっちゃったね。

[植竹]このね、震災から・・・

[田中]何?震災?!急に。

[植竹]神戸の震災からもうね随分経って20年経ったかな。

[田中]そうです20年です。

[植竹]あのーあん時ね覚えてんですけど康夫さんがもう四日目から震災の。

[田中]はあ。

[植竹]半年あまり。

[田中]38ですからね。

[植竹]ねぇ。神戸は...の路地に500cc・・・

[植竹・田中]50cc!

[田中]500ccなんか乗れるわけ無い、普通免許しか無い。

[植竹]ボランティアで行き着けて・・・

[田中]はい。

[植竹]『神戸震災日記』っていうご本になりましたけども、当時よくあの昔作家がね戦地に行って・・・

[田中]あぁ・・・

[植竹]戦地ルポとかね書いたりしてたり、ベトナム戦争の時もありましたけど、実際に現場に実働隊として行って、で毛布持ってったり水持ってったりした作家っていなかったんじゃないですかね?え?あの田中康夫がってあんとき・・・

[田中]だからそれが先程言ったようにね、イタリア料理を食べながらも少子化のこと考えるし、牛丼かっくらってて世の中憂いてるんだったらオッケーって話じゃなくて、両方オッケーなんで。

[植竹]うーん、あんとき自分をものすごい駆り立てたモノってなんだったんですか?

[田中]いや、それはなんかこのまま東京にいて毎日女の子とご飯食べてていいのかなって。そりゃ自粛なんじゃなくて、やっぱり自分の書いてきた物語の中に阪神間という、尼崎西宮から神戸の間というのは出てきてたし、だから非常に自分に近い場所だった。じゃぁ自分に何が出来るのかなぁって。でもねよく言うのは、ボランティアは地味目な格好をして、着たきりスズメで避難所のシュラフで片隅に包まって寝てなきゃいけない、みたいなのがねボランティア論みたいな妙なのあるじゃないですか。でもそんなこと言ったら、避難所の避難民のスペースを奪っちゃうよ一人前。だから「出来る事を、出来る時に、出来る所で、出来る人が、出来る限り行う」っていうことが大事でね。

[植竹]そうそうそう。田中さんはちゃんと全部書いてたけどちゃんとビジネスホテルかなんかに泊まって・・・

[田中]だって原稿を夜書かなきゃいけねーからね。

[植竹]・・つつ昼間は現地で。

[田中]だから、お金を出すことと知恵を出す事と体を動かすことに、これ優劣の差は無いわけであってさ、ただお金を出すんだったらそれがホントに生きる形でどこに行くか、分からないのじゃ無い感じにしたいなってみんな思いあるんだろうから。で、その中で私は、あるテント村のおばぁちゃんがなんでテントに暮らしてるかっったら、違うんだよね。向かい側の、東京で言う長屋というか、向こうで言う文化住宅、独居のおばぁちゃんが居るのに長屋ぺっしゃんこだからその人救わなきゃって救った後、避難所になってる小学校行ったら、もう校舎ん中も体育館も一杯だからテント張ったわけでね、好き好んでテント張ったんじゃないわけだ。で、そういったところはなかなかメディアは伝え難いんで、でもその中の一人のおばちゃんまぁ、関西でおばちゃんが、ぁぁ寒くて六甲おろしで、もぉ肌かさかさでなんか化粧水一本もはたきたいけどそりゃ贅沢やねぇってのを聞いて、あ、これだぁと思って、それで外資系のヨーロッパ系の化粧品会社の知ってるような人に、その人達もなんかしたいけどもお金出すだけで何が届くのかなと思ってる人に、じゃぁ化粧水とか口紅一本頂戴って子供が亡くなって家が無くなった人も、全部我々が100パーセントケアできないんでその人が前を向いて立ち上がれるようにする意味であぁ一本の化粧水あったら元気にその人がなれるなぁと思ってそういうのをやってた。

[植竹]いやぁそれで僕すごい今までのボランティアと違ってリアルだなぁっていう、それをだけど他の人が見て、なに贅沢品をねぇ・・・

[田中]その人は多分、フランスの化粧品は生まれてこのかた使ったこともないし、今も使ってねぇんだよね。でもそういうことじゃないでしょ?っていう事でって・・・

[植竹]うん。

[田中]・・・気はするけどね。これが分かんない人は永遠に分かんないっていうかさ。

[植竹]よくある話ですけど老人ホームとかに行くと口紅つけるとおばぁちゃんが元気になる。

[田中]そうだよ。そう。

[植竹]ねぇ、あれは大事。

[田中]多分これからは、老人ホームだってやっぱりネイルケアがあったらそのおばぁちゃんは元気になるよ。おじぃちゃんだってもしかしたらね、爪を綺麗にしてもらうことで今まで見知らなかったおばぁちゃんが、あらぁ意外と貴方の指は男なのに細くてとか、あるいは逆にあなたはいい力仕事やってきたから逞しい腕だわって、そこで老いらくの恋が芽生えるかもしれないんで、それを不謹慎とかじゃねーだろってかさ、人間のそういう心の潤滑油。潤滑油がボランティアなのに、潤滑油減らすような事ばっかりやってたり、あるいは建物が大事だけど建物ができることが復興じゃねーからね、それだけが。

[植竹]いや、すごくリアルなボランティア活動なさってたと当時思いました。

[田中]いえいえいえ。

[植竹]やはりあれですかあの頃からちょっと政治に・・・

[田中]まただからそういうこと・・・よくね阪神のボランティア・・・これはまた今まで聞いてきて、なぁに植竹もこんなゲスト呼んで延々喋ってんだって思う人がほぉそうか!っていうところを言うと、単に阪神間・神戸出身の女の子と一杯付き合ってたから道もよく知ってるしその人達は無事だったんだけど、その人達とも別れてるし、おいらの少しささやかな罪滅ぼしとして、見知らぬテントや避難所に居る人に口紅届けようかなって思ったっつー話で、これ聞くとほぉぉそうかい見直したよ、なんて言うけど、あのー見直さなくてもいいよって話でさ。

[植竹]ふっふっふ。

[田中]あのーだから全然そんな気ない。私は何も人生計画が無いの。

[植竹]そうじゃなくて、なぜその後実際に国政に行ったっていうのは・・・

[田中]それは、私が知事やっていた山の中の県は戦後3人くらい、それこそ旧自治省出身の役人で副知事・知事みたいな人がずっと続いてきて、そんなので県政?って威張り切る権勢?って思ってた人達が選挙をしましょうよっつって、そうかぁっていうんで、全然だから、みんなは後から理論でお前はそれする為になんだぁ50ccのボランティアか、とか言うけど全然あたし何にも考えてないから。

[植竹]・・・・そうですよね。

[田中]だから今回の本だって前の総選挙で「めでたく」敗退したから、ちょっくら暇になったから、前から編集者がやはり物語を書きましょうっつってて、で、なんとなく精神的にも書ける気分になれたってことだから、これもまたきっとなんか運命の巡り合わせだよね。じゃないかな。まぁそう思うってそういう意味で前向きに考えるってことよ。ふっふっふ。

[植竹]そんなにだからこう、道筋を先まで考えて今まで・・・

[田中]ある人が言ったの。お前のやってることを知事の時でも国会議員の時でも、君はね、つまり今までのようなマニュアルは例えば建物作るんだったら土台を作ってこうして・・・君は全部今の世の中がこんな具合になってるところでぐちゃぐちゃになったジグソー・パズルを100個か200個か分からないけど、ここにまずはめる。こっちも全然離れたところもはめる。だからお前は今までの総務省が言ってたようなやり方と国交省がやったのと違うから大丈夫か?って言うんだけど、いつのまにか結果オーライとは違う意味で、多分そのジグソーパズルがはまってくと、あぁこういう絵になんのかと、でもそれが先程冒頭に言った岡本太郎さんの『太陽の塔』だって、なんであんなものを!って、でももしかしたらあれはすごい預言をしていたわけじゃないですか。私はそんな大層なこともできないんだけれども、多分ジグソーパズル的なのね、はめ方が。

[植竹]あぁ・・・

[田中]だからそういう意味で言うと、マニュアル的なのって苦手なんですよ。

[植竹]うーん・・・

[田中]だからちっちゃい時も、たまたま生徒会長とか小学校で、学級委員長とかやらされるけど、なぁーんか始業式や終業式に毎回同じ様なセリフを校長先生が言うのって、なんなの?この形骸化した儀式はって思ってた人間だからやり難(ずら)かったと思うよ(校長は)。でもやっぱそういうのを信じて疑わずにこういう儀式が大事ってのは、儀式は大事、精神的なことも。でもなんか形骸化されちゃった儀式や精神はもしかしたらそれはとっても、違うんじゃないの?っていう人。

[植竹]うーん・・・33年前にある種、今を預言と言ったらおかしいけど、なさってたってことですよね。

[田中]預言なんかしてないけど、その意味で言うと今でも、あ、そうそう思い出した、やっぱり植竹さんが書いてくれた台本のメモが大事だ。私がほら、私達はパブリックサーバントだっつたのね、最初の議会で。で、日本では公僕=パブリックサーバント。で、同時に私は選挙で選ばれて決断してかなきゃいけないんで、サーバントリーダーだったの。それは高みに立ってるんじゃなくて。一番今でも覚えてるのはね、知事になった時の日にね、まぁ部長会議があるわけだ。であたしは落下傘のように一人で降りてっちゃったわけじゃない。で、私達は普通の御商売ってのはね、良い商品を作って良い営業・接客をしてね、ご納得頂いて買って頂いて後から御代が入ってくるんですと。我々は税金を予め頂戴してどこに使うかも言いませんと。でもそれはだからこそ県民の人達や国民の人達が願ってることをする、我々は総合サービス産業ですっつったの。総合愛情サービス産業ですって部長会議で言ったわけ。で、うわぁぁって手が挙がって、なんで俺達がサービス?!って言うわけ、部長達が。

[植竹]えぇ・・・

[田中]だからサービスってものを低いと思ってんのよ、って思ったの。でも違うでしょって。人が喜んでくれて、それこそ、そりゃ恋愛でだって御商売でだって、ありがとう!って言われたら数字に換算できない喜びじゃん。あるいはでも俺がしてあげることは相手も喜ぶに違いないって思ってるボランティアはしっぺ返しくらっちゃうわけだよ、時々刻々求めることが変わるんだから。でもその時に、チッ、なんだよぉって思うかもしれないけど同時にその次の望んでることを見抜けなかったおいらがまだまだかなって思うってのが次にあ、ホントにありがとうって言われる話になってくと、これはだから仕事だって恋愛だって、だからあたしにとっちゃ恋愛もボランティアも行政も政治も一緒。

[植竹]サービス。

[田中]同じこと。相手が喜んで貰えれば嬉しい。だけどそれを喜んでくれない人がいたら、なぁんだよぉイガイガしてて喜んでくんないの?って思うかもしれないけど、その人は望んでんのはちょっと違ったんだなぁって勉強するっていうか。ってこれだけ一杯喋りながらどうやって締めるか困ってるウエタケ~。

[植竹]はっはっはっは。

[田中]キミガズっつのが居て、困ったなを、あたし失格?今日。

*

今夜のラジカントロプス2.0 田中康夫 如何でございましたでしょうか?

[植竹]いやぁ持って行かれてしまいましたけど・・・康夫さん。

[田中]なぁに?

[植竹]思った通りになりました・・・

[田中]だから呼ばない方が良かったでしょ?

[植竹]いえいえいえ!いやだけどホントにね、康夫さん田中康夫さんみたいな方が作家的な感覚を持っていながら政治をやるっていうのは大事な事であって作家性ってのは今政治家の人に無いじゃないですか。

[田中]フランスなんかはね、ドミニク・ド・ビルパンっていう・・・

[植竹]アンドレ・マルローとかねいたりして。

[田中]そう。

[植竹]ああいうタイプの人がもっと出ていくべきじゃないかなって。だって話によるとリンカーンが弁護士だった奴が大統領になったときにまずシェークスピエアを読んだっつんですよね。

[田中]あぁ・・・

[植竹]どういう意味なのかよく分かんないんですけど。

[田中]でもそれはだから、昔は小説家とかじゃなくても、だって中曽根康弘さんなんかだって、旧制高校ん時にフランス語の原典でフランス語の歌を歌ったりしてたわけでしょ。お酒も飲みながら・・・でそらねフランスに行った時にそらね向こうでフランス語でそらね人間は考える葦であるって言って日本の政治家にこんなのがいたのかって、そういう教育。だから四角四面な教養とは違う、そういうのがどんどん今、どんどん今は教育だって効率主義になって、そらねゆとりっつった後は今度必ず授業出ろ大学・・みたいな、もっと実学を学べって、そらね実学が出来るにあたって、日本だって色んなダイオードの研究だけじゃなくて、もっとその前の人達だって、全然数字にはならないような研究してた人が偉大な研究になって、それが逆に言えば、数字のところのビジネスになってくんで、最初から数字になる勉強って言ってるこの国はイイのか?ってのを私は思うし、それでいて国柄を守れ!っつってる人が、国柄変えるような移民計画を閣議決定してちゃってるってのは、なんかこここそやっぱり真に保守の人達はもう一回考え直すべきだと思うよ。保守ってのはやっぱりそういう、我々の家族とか地域とかそういう中に本来あるべきものでね、イデオロギーじゃないんだよな。

[植竹]いやぁ確かに先程仰ってました介護とか外国の方に任せてしまうっていうのは・・・

[田中]効率主義でしょ?

[植竹]あぁ、あぁ。

[田中]違うでしょ?それこそ若い行き場の無い子達に。

[植竹]それこそ小中学校の義務教育でそういう、なんかねぇ。教育の一環としてやらせるとか。

[田中]そうそう。だからおいら知事ん時に言ったのは、だってね、福祉医療教育環境とかは票にならないとか金額にならない・・・違うだろって。福祉医療教育環境とかこそ、人が人のお世話をして始めて成り立つんだよ。これこそ少子高齢の中の新しい労働集約産業で雇用の場でしょ?って。で、これを絵空事だって言ってるんじゃなくて、それを現実化するのがやっぱり私は官僚機構だったり政治だったり、それを指図するのが本来政治や経済のリーダーだって思うけどな。

[植竹]うーん。

[田中]って多分、ここまで聴いた人は、良いラジオ日本的な締め方にしてくれたって。

[植竹](笑。

[田中]思うと思うよ、ホントに。真の保守とは何かってことはとても問われてんで。じゃないですかね?

[植竹]是非、また政界へ。

[田中]それはほら、巡り合わせだから私の場合。だから国会議員になったのも県知事になったのもそれに成りたかったわけじゃないから。私がこうやって喋ってんのも、これで何人かの人がね、深夜仕事をしながらあるいは彼女と一緒かもしんねーけど、おっそうだなって思って、明日俺も分かんないけどちょっと出来る事を出来る限りやってみようって思って下されば、今日植竹さんの番組に出た甲斐があるっていう。

[植竹]ありがとうございました。

[田中]ってことでその辺の話もみんなこの『33年後のなんとなく、クリスタル』って河出書房新社から出た本で・・・

[植竹]是非。

[田中]おかげ様で多くの方にお読み頂いてますけど。まだ読んで無い方は是非。

[植竹]『33年後のなんとなく、クリスタル』

[田中]図書館だとなんか4ヶ月待ちとからしいんで(笑。

[植竹]へー!

[田中]良ければ買って下さい・・・なんつっちゃって。

[植竹]それ、あ、全然関係無い話していいですか?

[田中]何?どーぞ。

[植竹]『OH!エルくらぶ』の話(笑。

[田中]締めたのに、またこうやって構成を壊して、そして俺が今まで喋った俺がここは喋りたかったな~っていうところを編集で消して植竹ワールドに変えるっていうこういう番組だったんだ(笑。はーいありがとう。

[植竹]皆さんの知らない田中康夫のちょっとイイ話。

[田中]ありがとう~ナニナニ?

[植竹]当時、ADさんを全部連れてご自分のお車で・・・

[田中]うん、あぁご飯とか、

[植竹]ご馳走したの。

[田中]あぁあぁそうそう。で、僕は滅多に行かないんだけど、なんか女の子が居るような店も行きたいってんで『OH!エルくらぶ』のねスタッフ連れて・・・

[植竹]男女のね、ADさん。そしてその一人が僕と同じ北海道の函館で。

[田中]ほーお。

[植竹]えぇ。K君って言うんですけど・・・

[田中]ああーー。知ってる。

[植竹]知ってます?北野君って。

[田中]そう。知ってるよ、名前言おうと思ったところ。北野君。

[植竹]北野君が、突如田中さんが当時、携帯電話じゃなくて自動車電話。

[田中]はい。まぁだって携帯電話ができたのが1987年ですからね。

[植竹]で、「君の実家の電話番号言ってみな」ってポッポッポって掛けて・・・

[田中]あぁ、そっから電話してあげたんだ。

[植竹]電話してお母さんと久しぶりに話さしてくれたっていうのが・・・

[田中]あぁ・・・

[植竹]ちょっとイイ話じゃねーのってのが・・・

[田中]そう、フロアーに居たねこれ取ってこい!とかってねプロデューサーに言われたような人ね。

[植竹]いまだに北野君はその話します。

[田中]あ、ホント。よろしく伝えて下さい。

[植竹]はい。田中康夫ちょっとイイ話。

[田中]あぁ・・・

[植竹]さぁ最後の曲、いきましょうか。

[田中]最後の曲、もう一曲いっちゃう?

[植竹]えぇ。これを聴きながらお別れしましょう。

[田中]あぁ、これはね、Rah Bandという『tears and rain』 ってまさにその、涙と雨という・・・でもいい曲ですから。希望が持てる曲。

[植竹]はい、じゃぁこの曲をお聴きしながら田中康夫さんとお別れしましょう。田中さん!

[田中]はい。

[植竹]また来て下さい。お願いします!

[田中]ホントかよ(笑。呼んでくれんのかなぁ?

[植竹]もちろん!

[田中]ホントぉ?稟議書通るのは10年後だと思うけど(笑。

【田中康夫さんお薦め bonus track】

Stephanie Mills - Never Knew Love Like This Before

*